不给力!梅西错失历史第8次金球奖

当金球奖的镁光灯再次聚焦,全世界的目光都期待着一个历史性时刻——梅西能否第八次捧起这座足坛最高个人荣誉的奖杯?然而最终的结果却令人唏嘘。尽管这位阿根廷球王在国家队与俱乐部延续着传奇,但竞争对手的强势崛起、评选规则的微妙变化以及职业生涯阶段性的客观规律,共同构成了此次与奖杯失之交臂的现实。本文将深入剖析当代足坛竞争格局变迁、关键数据对比、年龄与竞技状态的动态平衡、团队贡献与个人英雄主义的关系四个维度,还原这场全球瞩目的评选背后的深层逻辑。这次错失或许不是终点,而是在新时代足球浪潮中永恒传奇的另一种延续。

1、时代更迭下的评选转向

金球奖的评选风向标正悄然改变。国际足联近年持续强调"年度综合表现"的核心标准,弱化了过往的生涯累积效应。2023赛季欧洲五大联赛涌现出多位现象级射手,他们在关键赛事中展现了更具爆发力的数据输出。哈兰德打破英超单赛季进球纪录的壮举,恰逢欧洲主流联赛商业化程度达到历史峰值,这种突破性成就更容易获得专业评委的关注。

战术体系的演变也在重塑价值判断。随着高位逼抢与快速攻防转换成为主流,能覆盖整条边路的全能型前锋愈发吃香。而梅西在美职联的技术扶贫固然震撼,但北美联赛的竞技强度仍难与欧洲顶级赛场直接对标。评委们更倾向于将目光锁定在欧冠淘汰赛这类真正检验巨星成色的舞台。

国际足联的多元化战略同样影响着评选格局。越来越多的新兴足球国度评委获得投票权,他们对不同联赛体系的认知差异,使得在非欧洲联赛效力的球员天然处于舆论劣势。这种结构性变化直接反映在得票分布的微妙倾斜上。

taptap登录平台2、关键数据的多维博弈

直接参与进球的绝对数量仍是硬指标。虽然梅西保持着场均造1.2球的顶级效率,但哈兰德在曼城恐怖的45球7助攻数据更具视觉冲击力。在联赛夺冠与欧冠四强的团队成绩加持下,挪威神锋的进攻转化率尤其获得战术分析师的推崇。

决定性瞬间的权重正在持续放大。淘汰赛阶段的制胜球、逆风局的破局能力成为新的评判标尺。姆巴佩在世界杯决赛的帽子戏法虽然未能夺冠,但单场制造三个进球的统治级表现,与梅西在联盟杯决赛两射一传的表演形成了跨时空的对标。

攻防参与度的评估体系发生重要升级。现代足球对前场球员的回防要求达到历史新高,梅西每90分钟5.3次的逼抢数据虽优于自身往年表现,但相较年轻一代球星仍有差距。这种细微的全面性差异在毫厘之争中格外关键。

3、生涯轨迹的必然规律

运动科学的铁律无人能够豁免。即将年满37岁的梅西,虽然通过卓越的球商保持着顶级状态,但爆发力与持续输出的稳定性已不可避免地出现周期性波动。美职联密集的跨时区飞行赛程,相较欧洲联赛更考验球员的身体恢复能力。

职业重心的战略性转移值得关注。加盟迈阿密国际后,梅西更多承担起联赛形象大使与青训导师的角色,这种身份转换虽然伟大,却不可避免地分散了纯粹的竞技专注度。相比之下,哈兰德等人正处于"为纪录而生"的黄金冲刺期。

历史地位的再评估机制已经启动。当球员的成就达到一定高度后,评委会产生天然的审美疲劳。就像当年C罗与梅西的轮番登顶一样,足坛需要新的英雄叙事来保持奖项的吸引力,这种代际更替的隐性期待影响着最终投票倾向。

4、团队成就的双刃效应

世界杯冠军的余韵逐渐消退。阿根廷队2022年的辉煌固然震撼,但金球奖的评选周期截至今夏的表现。迈阿密国际未能跻身季后赛的团队成绩,与曼城的三冠王伟业形成鲜明对比。当代足球更强调集体与个人的共生关系。

联赛竞争力的认知差异不容忽视。尽管梅西带领垫底球队逆袭夺得队史首冠,但美职联的竞技层级尚未获得全球范围的广泛认可。这种"降维打击"式的表现,在评委眼中可能被解读为挑战性的下降而非技术的升华。

角色定位的微妙转变值得玩味。在巴黎圣日耳曼后期,梅西已逐步从前场自由人转型为组织核心。而来到美职联后,他需要同时扮演进攻发动机和终结者的双重角色,这种全能表现虽然惊艳,却也模糊了评委对球员专业特质的清晰认知。

当代足球正在经历深刻的范式变革。梅西此次与金球奖的擦肩而过,折射出新老交替期的多维碰撞:既有竞技标准的重新校准,也包含商业逻辑的权重调整,更暗含足球运动自我更新的内在需求。这既非传奇的落幕,也不是时代的无情,而是足球世界维持动态平衡的必然选择。

从更宏大的视角观察,七座金球奖的丰碑早已超越了奖项本身的意义。当梅西在迈阿密的绿茵场上继续书写魔法时刻,他实际上在构建一个超越奖项评价体系的永恒传奇。那些精妙绝伦的瞬间,那些改写历史的壮举,早已在亿万球迷心中铸就了无需加冕的王座。或许,第八座金球奖的悬念留白,正是对足球这项运动最浪漫的致敬。

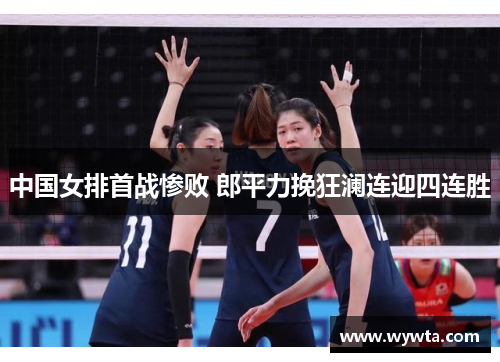

中国女排首战惨败 郎平力挽狂澜连迎四连胜

中国女排首战惨败 郎平力挽狂澜连迎四连胜,全文将就这一话题展开详细阐述。 1、首战失利的原因分析 中国女排首战惨败,引起了许多关注和讨论。这场失利的原因究竟是什么? 一方面,队伍整体状态不佳,发球、...